5 pages : 1 photo grand format

+ 4 pages : page 77 à 80

+ 6 photos d'illustration.

PAR RENAUD

Extraits • Dans sa première

autobiographie,

Comme un enfant perdu, dont L’Express publie des passages en exclusivité, le chanteur star dévoile sa jeunesse mouvementée et les tourments de l’homme livré à ses démons.

Paroles fortes.

Des failles, des interrogations, des secrets, des chutes et des

rechutes, des ombres très sombres et des amours brûlantes…

Renaud se livre sans complaisance dans sa première autobiographie, Comme un enfant perdu… (Xo éditions).

Il pourrait se montrer usé, aigri,bougon. Il est sincère, ému,

serein. en déroulant le fil de sa vie avec des mots précis, Renaud se retourne aussi sur des racines que l’on n’imaginait pas si tourmentées.

Il raconte le gamin pris par mégarde dans les filets du temps ;

l’adolescent s’inventant un personnage de loulou de banlieue ; l’homme douloureux, emporté par ses paradoxes et ses démons (paranoïa, alcoolisme) ; le père découvrant son propre père confiant à son journal intime : « le succès de mon fils me tue. » et encore le citoyen aimant François Mitterrand « comme un père ». ou l’amoureux lyrique qui chanta jadis sa gonzesse

en cloque, sa fille, son enfance.

.

Les français qui ont plébiscité son

dernier disque (500 000 exemplaire vendus) gardent l’image d’un

Renaud tendre, râleur, énervant.

Mistral gagnant a été élu « chanson préférée de tous les temps », au

printemps 2015. et de Claude Nougaro – qui écrivit Rock àRenaud – à

Oxmo Puccino, des Têtes Raides à Benjamin Biolay, tous ses

collèguesont toujours salué sa langue fleurie et

frontale, son blues des HlM, ses colères et sa nostalgie. après une

trentaine de biographies – dont plusieurs signées par son frère

Thierry – etde nombreux documentaires, tout semblait avoir été dit

sur lui. Sauf l’essentiel. "Renaud par Renaud. GILLES MÉDIONI"

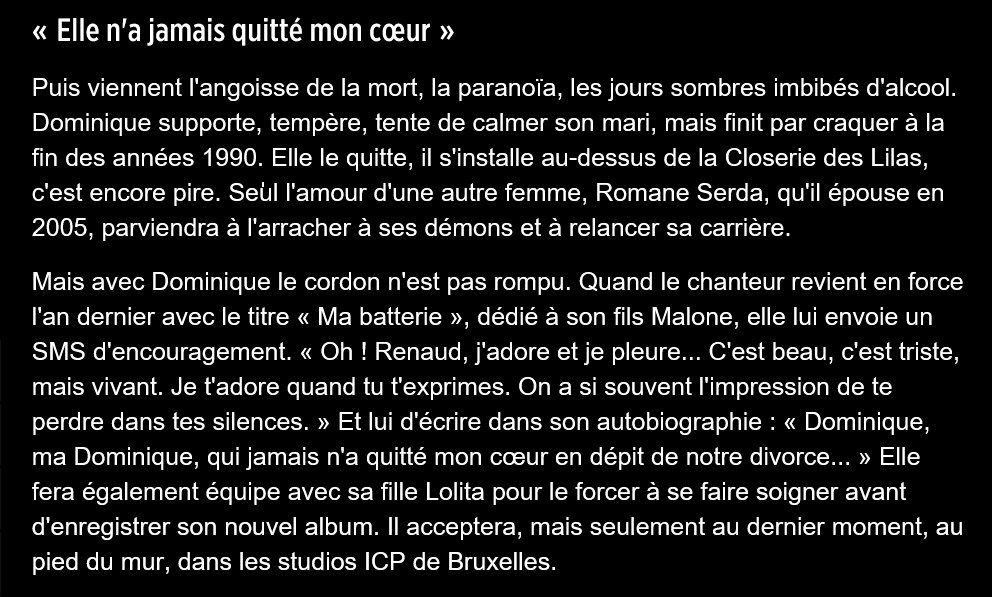

Blessures secrètes notre père est écrivain, Thierry veut être écrivain, et pour mon premier travail je parviens à me faire embaucher… dans une librairie! c’est dire combien, en dépit de notre révolte, nous respectons notre père et recherchons son estime.

C’est d’ailleurs à ce moment-là de ma vie que survient un bouleversement qui va, paradoxalement, me rapprocher de

lui. Par un cousin, qui nous traite un jour de « fils de collabo »,

nous apprenons que notre père a travaillé durant toute la guerre pour Radio-Paris, la radio de la propagande allemande.

Le détricotage de notre « famille parfaite et sans histoire commencé quelques années plus tôt avec la découverte que notre père avait été marié une première fois et que nous avions eu un frère aîné tué durant le Débarquement– se poursuit donc de cette façon, par cette insulte stupide qui réclame évidemment des explications.

Qui nous les donne? C’est assez confus dans ma mémoire, mais je dirais probablement nos deux parents, puisque c’est à cette occasion que nous en apprenons plus sur leur mariage, et donc sur l’origine de notre propre famille.

Ils se rencontrent durant la guerre, dans les locaux de Radio-paris précisément, où notre mère est secrétaire et notre père employé comme traducteur puisqu’il parle l’allemand couramment.

II est alors en train de divorcer de sa première femme, Renée Vincent, et père de deux enfants, Nicolas et Christine.

Certes, Radio-paris est une radio➽ collaborationniste, quotidiennement vilipendée par Pierre Dac sur les ondes de Radio-Londres – «Radio-Paris ment, Radio-Paris ment, Radio-Paris est allemand », sur l’air de La Cucaracha –, mais notre père ne prend aucune part à la propagande, il se contente de traduire les dépêches en provenance d’Allemagne.

Il a deux enfants, il lui faut nourrir sa famille et il a accepté ce travail sans soutenir pour autant la France vichyste.

On peut lui reprocher de n’avoir pas été résistant – mais combien de

Français l’ont été? –, on ne peut pas l’accuser d’avoir collaboré. D’ailleurs, arrêté à la fin de la guerre comme la plupart

des employés de Radio-Paris, il ne sera retenu qu’une seule journée et aussitôt blanchi de tout soupçon par le tribunal.

Sur le moment, c’est une douleur pour moi de le voir injustement sali, de deviner sa peine, et surtout son humiliation.

Je crois que je cherche à enfouir tout cela, sachant combien notre père est à la fois bon pour nous et animé des idées généreuses de la gauche.

Mais c’est une blessure qui ne va plus cesser de se creuser et, lorsque je rencontrerai le succès, j’éprouverai presque aussitôt un

profond sentiment de culpabilité à son égard, comme si ma réussite contribuait un peu plus à le diminuer, à l’humilier, lui que j’ai toujours placé très haut.

Plus profonde, et plus blessante, est la découverte simultanée que notre grand-père Oscar fut membre du Parti populaire français (PPF) de Jacques Doriot durant la guerre.

Comment est-ce possible ? Comment l’ancien mineur, communiste à vingt ans, de nouveau communiste au soir de sa vie, a-t-il pu

se retrouver militant d’un parti fasciste sous l’Occupation ? Être condamné à la Libération et emprisonné durant plusieurs mois? Oscar, que j’aime et admire profondément, n’est-ce pas ? La révélation est si douloureuse, si choquante, que jamais je n’aborderai le sujet, ni avec lui ni avec sa fille, ma mère.

C’est donc à travers des bribes d’information, en provenance de Thierry pour la plupart d’entre elles, que je parviendrai à m’expliquer le parcours de mon grand-père.

Non pas à l’excuser, bien sûr, mais à pouvoir continuer del’aimer secrètement après sa mort, survenue en 1973, et jusqu’à aujourd’hui.

Ce serait un voyage en Russie soviétique, au milieu des années 1930, qui l’aurait poussé à abandonner le Parti Communiste, tout comme Jacques Doriot. Il rentre de Moscou écoeuré par ce qu’il y a vu : la misère du peuple, la dictature, la politique du soupçon, la peur au coin de chaque rue, les arrestations et les disparitions. Ecoeuré, du même coup, par le discours mensonger qu’on tient en France sur ces républiques soviétiques prétendument exemplaires.

Il le dit, l’écrit et, comme on refuse de l’entendre et qu’il se sent

trahi dans ses convictions, il rejointle parti de Doriot où bon nombre de ses anciens camarades l’ont précédé.

Qu’a-t-il fait au PPF pendant la guerre? Je ne le sais pas. Je peux seulement m’appuyer sur plusieurs attestations de résistants venus témoigner à son procès et qui tous assurent qu’il n’a jamais dénoncé qui que ce soit et qu’il n’était ni antisémite ni « pro-allemand », pour reprendre le terme employé en 1945. Nous savons à cet égard qu’il n’a pas servi dans la division Charlemagne, cette armée constituée de Français engagés volontaires sous l’uniforme des Waffen-SS.

A sa sortie de prison, il retrouve le Parti communiste, devenu le « parti des fusillés ». Je devine combien il a dû regretterson engagement dans le PPF puisqu’il mourra avec le quotidien L’Humanité bien en évidence sur sa table de nuit, comme pour nous signifier sa honte d’avoir trahi ses convictions profondes à un moment de sa vie.

« Renaud, fils de collabo, petit-fils de collabo », ai-je lu dans certains journaux.

Je porte ces mots comme une croix sur mes frêles épaules, comme une blessure imméritée sur mon coeur. […]

« Hé, laisse béton! »

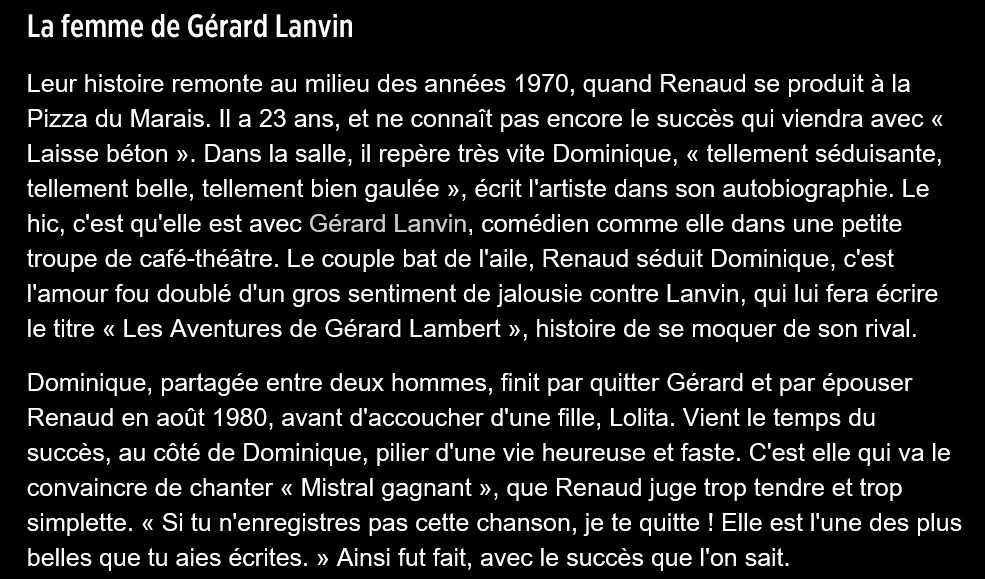

Automne 1975. Je chante tous les soirs à la Pizza du Marais, devant un public parfois très clairsemé, mais Jean-Louis Foulquier m’a entendu et je le retrouve sur les ondes de France Inter pour son émission Studio de nuit.Foulquier est un dénicheur de talents, curieux de tout cequi monte de la jeunesse, et je croise sur son plateau des chanteurs encore confidentiels mais qui ne vont pas le rester longtemps : Alain Souchon, Jacques Higelin, Bernard Lavilliers, ou encore Hubert-Félix Thiéfaine et Yves Duteil.

C’est grâce à Foulquier que des chansons comme Hexagone et Camarade bourgeois sont bientôt fredonnées jusque dans les coins les plus reculés de notre beau pays. C’est grâce à Foulquier que ma petite réputation grandit, ce que je peux constater en direct à la Pizza du Marais, où les gens affluent de plus en plus nombreux au fil des semaines.

Dans le même temps, je change de vie, et de style.

Par une petite fiancée, dont le frère habite Argenteuil, je me mets à fréquenter les loubards de banlieue. Je délaisse les trottoirs de Montmartre et le folklore titi parisien de Gueule d’aminche ou de La Java sans joie pour un vocabulaire plus actuel. Je ne dis plus une gisquette ou une gigolette, comme au temps du Gavroche de Victor Hugo, mais une gonzesse ou une meuf.

Tandis que je découvre le verlan, j’échange mes fringues de poulbot

contre le blouson de cuir et les santiags.

J’ai vingt-trois ans, je rêve confusément d’être un petit voyou,

influencé par ceux que je fréquente, tout en fondant d’émotion quand je croise un enfant triste ou une vieille dame. J’en arriverai

même à commettre un hold-up minable pour décrocher mon brevet de petit dur, honte à moi, chez de braves gens à peu près aussi pauvres que mes parents et auxquels je volerai en tout et pour tout une montre Kelton sans aucune valeur (mais dont j’aimerais aujourd’hui leur restituer son poids en or tant je me sens coupable).

En dépit du bide qu’a fait mon premier album, Jacqueline Herrenschmidt et François Bernheim me proposent d’en enregistrer un deuxième. Ils sont à la fois séduits par mon récital à la Pizza du Marais et sensibles à ce qu’on commence à murmurer autour de mon nom grâce à Foulquier. Ils se disent sans doute qu’ils ne se sont pas trompés sur moi, mais qu’ils ont eu raison trop tôt et que cette fois-ci, ça pourrait marcher.

L’histoire de la chanson phare de ce second album, Laisse béton, commence un soir d’hiver alors que je suis invité à dîner chez François Bernheim, qui vit à cette époque avec Agathe Godard, célèbre chroniqueuse de la vie mondaine à Paris Match. ➽

J’arrive chez eux très en retard, Bernheim est donc furieux.

« Tu fais chier, Renaud, les nouilles sont froides ! » et moi, qui n’en ai rien à foutre : « Hé, laisse béton!

— Comment tu as dit, là ?

— J’ai dit : laisse béton. Laisse tomber, quoi…

— Ah, ça, c’est un titre de chanson! »

Ici repose Renaud, chanteur à la con.

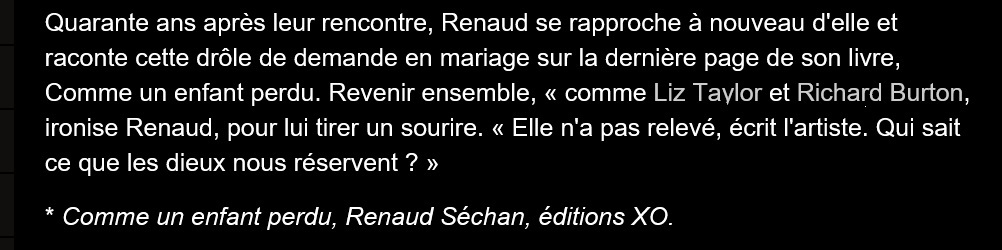

J’ai retrouvé récemment dans mes archives le récit de ces journées abominables dont je tiens la chronique dans un cahier d’écolier, à l’automne 1998 :

« je me réveille en sueur, les draps trempés, à tordre, la chiasse au bide, les jambes engourdies de rhumatismes, le genou gauche douloureux, courbaturé de partout, les mollets, la plante des

pieds et les orteils pleins de fourmillements pénibles (mauvaise circulation? Problèmes neurologiques? Allez savoir…) et surtout, comme chaque matin, la tête dans le cul, le moral au fond des bottes.

J’allume la première de mes soixante clopes de la journée, entame

pour quelques minutes ma quinte de toux graillonneuse, refoule une nausée naissante qui fait remonter quelques gorgées de bile que je m’empresse d’ingurgiter avec dégoût, n’ayant pas prévu de crachoir au pied de mon lit, puis me décide à me lever. J’ouvre les doubles rideaux de ma piaule.

Tu vas voir qu’il va faire moche, je me dis. a moins qu’il fasse beau… Ça arrive parfois, même en novembre. de toute façon, rien à cirer.

Il y a quelques années encore, le simple fait de me réveiller vivant et de constater que le jour était là, beau ou moche, m’emplissait pour la journée entière d’une joie sans pareille. Aujourd’hui, c’est plutôt : “Encore une journée à vivre, et merde!”

Il fait un temps de chiotte. Un temps à ne pas mettre un poivrot dehors. m’en fous, je vais jamais dehors.

Après une rapide toilette, j’enfile mes pauvres fringues de vieux chanteur qui ne veut surtout pas se faire remarquer par quelque élégance ou extravagance vestimentaires, chausse mes vieilles tiags,

enfile mon zomblou et quitte cet appart’ de notaire où je vis depuis

quelque temps et qui me sort par les yeux.

Deux étages à dévaler en boitillant du genou, un bonjour à la

concierge, dix mètres dans la rue (dix mètres de trop…) et me voilà chez moi, dans mon rade, mon bistrot, ma brasserie, mon asile, mon assommoir.

Qu’il est doux ce cocon où je passe les journées les plus glauques de ma vie. Un café, deux cafés, un Seresta 50 mg, un SolianQ200, un Deroxat je ne sais pas combien, et hop! un rRicard!

Je me suis pourtant promis ce matin, en me brossant les dents, que j’arrête aujourd’hui ou que, du moins, je n’attaque pas le “jaune” avant 18 heures.

Pas le choix, mes bras, mes mains sont pris de tremblements incontrôlables qui me font renverser mon café sur mes genoux.

Je file aux gogues pour gerber ce premier “jaune” – les prochains, comme chaque jour, vont passer sans encombre, et les

tremblements s’interrompre…»

Comme un enfant perdu,

par Renaud Séchan,

avec la collaboration de Lionel Duroy.

XO éditions, 312 p., 18,90 €.

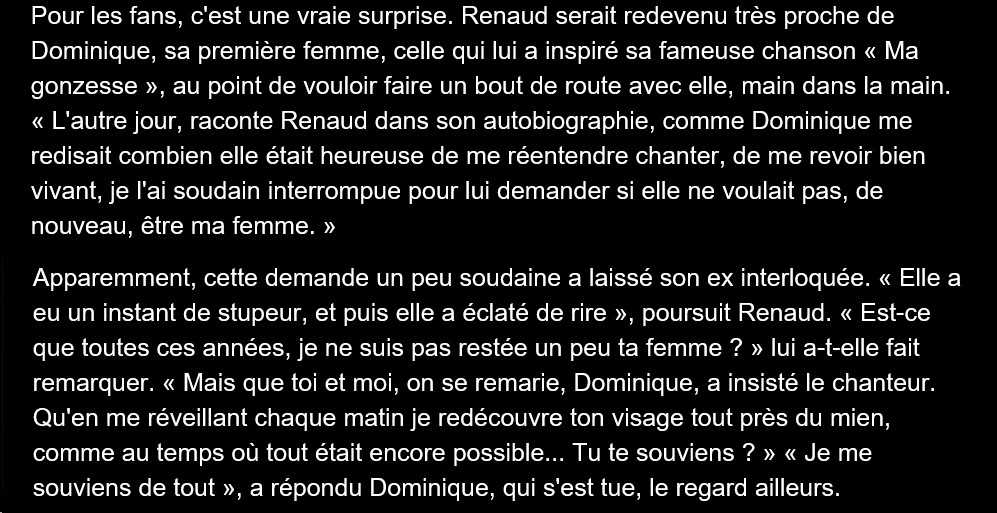

La Re-demande en mariage

Car en amour, et c'est sa gloire

Il est tendre comme un agneau